Une vie morale doit-elle être guidée par le désir de bonheur ?

La morale est l’ensemble des normes concrètes d’action qui régissent la vie des individus dans un groupe social. Ces normes ne sont rien d’autre que les mœurs d’un groupe qui partage des valeurs incarnées par ces comportements en usage. La vie de quelqu’un qui veut agir moralement est en effet guidée, c’est-à-dire orientée par ces valeurs qui fondent la moralité de ces comportements. Mais quels contenus doivent avoir ces valeurs ? Plus exactement, quelle est la valeur suprême qui doit orienter la vie morale ? Est-ce le bonheur ? Tout le monde recherche tout naturellement à être heureux. Comme le désir de bonheur est naturel, cette valeur s’impose de toute évidence, d’autant que les contenus divergents des mœurs respectives des groupes sociaux peuvent aisément être compris comme des variations sur le thème universel de la recherche du bonheur. Car tous les hommes sont d’une manière ou d’une autre en quête du bonheur, c’est-à-dire d’un état de bien être relativement durable que permet la satisfaction des désirs les plus chers ou les plus importants : ce qui assure un sentiment de plénitude accompli, voire une forme de sérénité. Ce n’est donc pas tant le bonheur lui-même que le désir de l’être en se rendant heureux par tous les moyens qui guide effectivement une vie morale et qui doit même la guider. Mais n’y a-t-il pas une confusion immorale entre le bon et le bien, entre le bonheur personnel des individus et le Bien commun, alors même que le désir égoïste et insatiable d’être heureux, qui n’est d’ailleurs qu’un idéal fantasmé par l’imagination, amène bien souvent à faire du tort aux autres et même à s’en faire à soi-même ? Ne faudrait-il pas penser au contraire que la vie morale d’un individu doit et ne peut être guidée que par le souci de la justice, et ce au point qu’il doive sacrifier son propre bonheur tout comme le bonheur des autres ou, plus exactement, ce que les autres s’imaginent comme constituant leur propre bonheur ? Le bonheur, en effet, ne serait pas tant un principe moral qui guiderait la vie vertueuse d’un individu raisonnable qu’une aspiration aussi irrationnelle que démentielle à laquelle il conviendrait de renoncer pour éviter de se conduire mal avec pour conséquence, de surcroît, de se rendre par là même malheureux. Car la valeur suprême qui guide une vie morale doit être un principe intangible, une norme qui permette de s’orienter dans de multiples situations sans commune mesure : ce que ne permet pas le désir imprécis d’être heureux, qui n’est qu’une idée vague ou encore une image variable qui nous entretient dans l’illusion du bonheur. En somme, la question se pose de savoir si la vie morale doit être guidée par le désir naturel d’être heureux ou prendre au contraire comme valeur suprême le souci d’être juste ? Reste à savoir s’il ne conviendrait pas de dépasser l’alternative classique entre bonheur et vertu en reconnaissant dans l’affirmation libre de soi-même le principe de toute vie éthique.

I

Dans un premier temps, nous allons montrer que toute vie morale ne peut qu’être guidée par le désir d’être heureux qui s’impose tout naturellement à l’être humain. Même si ce désir n’est pas nécessairement satisfait, c’est bien la quête du bonheur entendu comme plaisir ou joie de vivre qui détermine les choix individuels.

Il est parfaitement juste de chercher à être heureux conformément à notre propre nature. Ce qui se produit effectivement de manière naturelle est tout autant ce qui doit se produire. Aussi paradoxal que cela paraisse, notre désir d’être heureux est tout autant notre devoir. C’est du moins ce que l’on peut induire de la lettre d’Épicure à Ménécée qui reconnaît de prime abord que le désir de bonheur est naturel et nécessaire. Or « le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse », dans la mesure même où il est indissociable de notre nature et est donc en quelque sorte congénital (sungenikos) : ce bien premier et co-naturel est ainsi le principe de tout choix et de tout refus éthiques de chercher à satisfaire un désir. Car il ne s’agit pas de vouloir satisfaire tous ses désirs et de rechercher ainsi tout plaisir. Le désir du bonheur compris comme absence de trouble de l’âme (ataraxie) et santé du corps permet en effet de rejeter les plaisirs des gens dissolus qui s’adonnent à des beuveries et à des festins continuels autant qu’à la jouissance sensuelle des garçons et des femmes : ce qui rendrait à terme immanquablement malheureux. C’est donc bien le désir d’être heureux qui permet d’agir vertueusement en nous aidant prudemment de raisonnements sobres pour faire les bons choix : la vertu de la prudence (phronèsis), qui permet de chasser les opinions vides à propos du bonheur, s’avère être indissociable du plaisir de vivre. Il est donc impossible de mener une vie morale sans s’orienter par rapport à la fin dernière de notre vie qu’est le bonheur, même si le désir de bonheur (eudaimonia) peut être contrarié par la malchance (tuchè). On peut certes se demander si le bonheur relève bien également de la chance et donc si la notion de bon-heur fait sens. Épicure reconnaît lui-même qu’il vaut mieux être infortuné en raisonnant bien que fortuné en raisonnant mal. N’est-ce pas reconnaître que l’être humain a la capacité de se rendre heureux même dans une situation d’infortune ?

Quoi qu’il arrive en effet, c’est bel et bien le désir de bonheur qui oriente notre manière d’agir. Contrairement à Épicure qui semble faire du bonheur la conséquence éventuelle de la vertu, Spinoza conclut l’Éthique en soutenant que « le bonheur n’est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même » (partie V, prop. xlii). Si les êtres humains sont malheureux, la cause en est qu’ils sont dominés par des désirs passionnés qui les détournent du bonheur qu’il recherche. Car le désir, qui constitue l’essence actuelle de l’être humain, n’est rien d’autre que le désir de bonheur : le désir de vivre heureux, de bien agir et de vivre bien (beate vs bene agere, vivere) est l’essence même de l’homme et, à ce titre, ce désir est indissociable du désir d’être, d’agir et de vivre, c’est-à-dire d’exister en acte en s’efforçant de conserver son être (partie III, prop. xxi et démonstration). Même lorsque Sénèque, par exemple, est contraint par un tyran de s’ouvrir les veines, il désire s’éviter un mal plus grand par un moindre mal (partie III, explication de la Définition 1), et non pas se faire du mal. Tout être humain cherche donc à être heureux à tout moment : c’est la valeur suprême qui détermine le comportement éthique des uns et des autres. Or il appert que le bonheur suprême est de perfectionner la raison, qui est le désir suprême par lequel il s’évertue à gouverner tous les autres désirs (partie IV, prop. iv) grâce à la connaissance des chaînes de causalité qui permettent d’être effectivement heureux.

On vient de voir que… Mais l’assimilation implicite du bon et du bien ne revient-elle pas à faire abstraction de manière unilatérale du fait, pourtant indéniable, que le désir de bonheur personnel et même l’objectif politique du bonheur du peuple aboutissent de facto à commettre des injustices ? Ne faut-il pas, par conséquent, reconnaître qu’une vie morale doit bien plutôt être guidée par le souci d’être juste ?

II

La vie morale ne peut qu’être désorientée par le désir de bonheur, qui amène l’individu à satisfaire ses intérêts personnels au détriment des autres et même à se faire du tort à lui-même. C’est précisément le souci d’être juste envers les autres et même envers moi-même qui devrait guider une vie véritablement morale. Car être juste et agir de manière morale sont une seule et même chose. C’est l’idée même de la justice qui guide le sujet moral en lui enseignant ce qu’il doit faire, qu’il s’agisse de payer ses dettes ou de secourir une personne en difficulté : même s’il n’en a pas envie et que cela contrarie ou même contredit son désir de bonheur, l’être humain doit faire son devoir en rendant à chacun son dû.

Ce n’est pas le désir de bonheur qui doit commander l’être humain. Car cela amène l’individu à faire ce qui est dans son propre intérêt, par exemple en faisant des affaires au détriment des autres ou en refusant de payer ses dettes : ce qui est parfaitement injuste et immoral. Comme Platon l’explique dans la République, la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû (332d) en s’évertuant à exercer le savoir-faire, par exemple l’art médical, que l’individu a su acquérir : le médecin qui soigne ne recherche pas son propre intérêt, mais l’intérêt du malade qu’il soigne (339b-341e). Au contraire, il est parfaitement injuste que le plus fort impose son intérêt aux autres, à l’instar du tyran qu’évoque Thrasymaque (344a-c). Car la justice et le juste ne sont pas en vérité le bien du plus fort (343c) et donc un bien étranger aux autres : l’idée du Bien est une valeur qui permet de transcender tous les intérêts particuliers. La justice étant la puissance (dunamis) de l’âme et sa finalité (telos), c’est donc sa vertu même qui lui permet d’agir de manière juste en prenant connaissance de l’idée du bien. Agir de manière juste, c’est donc rendre service aux autres, autant que faire se peut, au lieu de chercher à satisfaire ses propres désirs égoïstes au détriment des autres.

Platon considère même que c’est la seule manière morale d’être heureux. Car ce qu’il appelle le bonheur n’entre pas en contradiction avec la vertu, mais en est la conséquence. Le bonheur ne résulte pas de la satisfaction intempérante des désirs sensibles, mais consiste au contraire dans la sérénité permise par l’équilibre harmonieux, au sein de l’âme, lorsque chacune des différentes forces ou facultés qui s’y trouvent reste vertueusement à sa place : le logos plein de sagesse commande au courageux thumos, lequel l’aide à dominer l’epithumia de façon à ce que le désir reste tempérant. C’est donc bien cet idéal de justice qui doit guider l’âme de l’être humain pour qu’il puisse mener une vie morale, et non pas le désir du bonheur entendu dans son sens habituel et vulgaire qui le rend indissociable de la recherche insatiable du plaisir. Dans le Phèdre, Socrate oppose en ce sens le désir des plaisirs et l’aspiration au meilleur (237d) : c’est précisément cette tendance acquise qui guide l’enseignement philosophique de Socrate dont l’objectif est de rendre les jeunes gens meilleurs (249a) sans exiger aucune espèce de contrepartie. Mais cela ne revient-il pas à faire le bonheur des autres, tout en se rendant soi-même heureux par là même ? Ce qui équivaudrait en toute contradiction à se laisser guider implicitement par l’objectif d’être heureux.

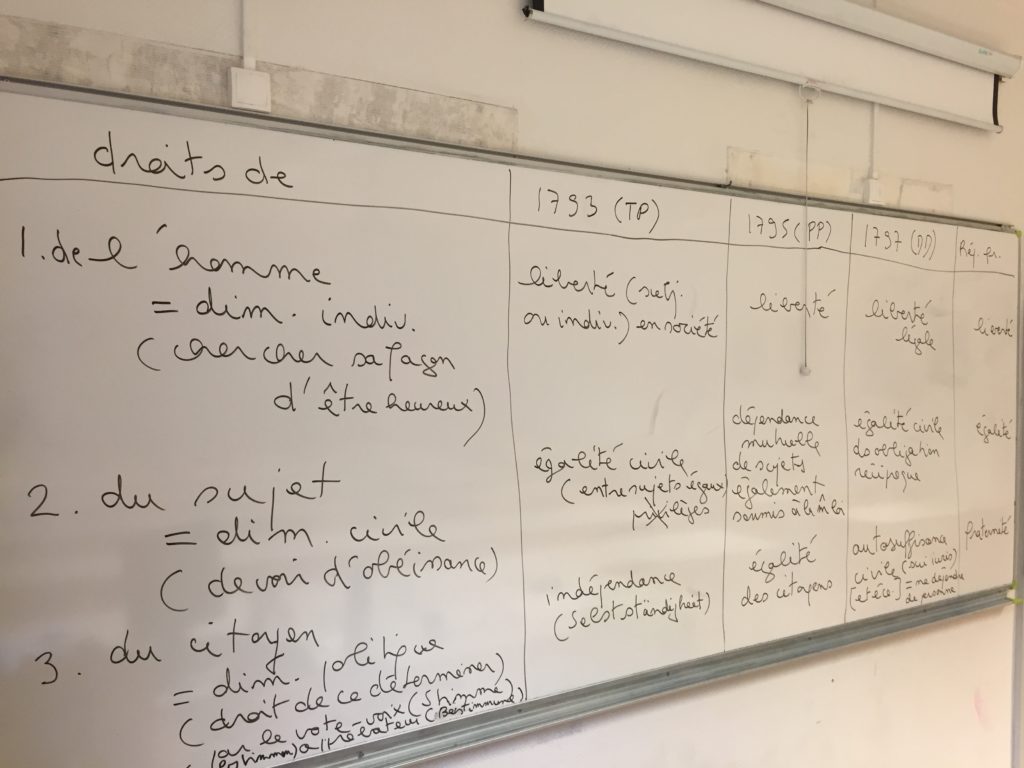

C’est l’objection eudémoniste que Garve adresse à Kant, qui y répond dans la première partie de Théorie et pratique (1793). Pour le philosophe de Königsberg, le sujet moral doit se rendre digne du bonheur en agissant de manière vertueuse, c’est-à-dire en obéissant à la loi morale qui s’impose à sa conscience sous la forme de l’impératif catégorique dont le Fondement de la métaphysique des mœurs (1786) a énoncé la formule : Agis comme si la maxime de ton action devait, par ta volonté, devenir loi universelle de la nature ! C’est cette loi de la raison qui guide l’être humain dans son comportement moral en lui permettant de vérifier que la maxime de son action est juste : ce qu’elle ne peut être qu’à la condition sine qua non de pouvoir être universalisée. Il y aurait, par exemple, une contradiction logique à vouloir universaliser le droit à mentir dans la mesure où cette universalisation rend le mensonge impossible : si chacun sait que les autres mentent, le mensonge ne peut plus tromper personne. Kant reprend la table classique des devoirs et montre qu’il existe des devoirs stricts et larges envers soi-même comme envers les autres. Le devoir strict consiste à respecter la dignité de toute personne en la considérant toujours comme une fin en soi, et jamais comme un simple moyen en vue de la satisfaction de mes propres désirs : ce qui est vrai tout autant envers autrui, par exemple dans le contrat de travail, comme envers soi-même. L’être humain doit respecter sa propre personne en refusant d’utiliser son propre corps comme simple moyen à travers l’amputation ou la prostitution d’une partie de son corps.

Dans la Doctrine de la vertu (1797), Kant explique que l’on a envers soi-même le devoir large de se cultiver et envers autrui celui de se soucier de son bonheur. Mais, dans l’esprit de Kant, il n’y a aucune ambiguïté : il ne s’agit aucunement de sacrifier son bonheur pour assurer le bonheur des autres ; ce qui serait parfaitement injuste. Il s’agit uniquement d’être bienfaisant en secourant une personne en détresse dans la mesure même où le bienfaiteur en a les moyens, c’est-à-dire peut sacrifier une partie de son bien-être sans pour autant mettre en péril son propre bonheur, c’est-à-dire la satisfaction de ses vrais besoins. Le bonheur n’est donc aucunement poursuivi comme une fin en soi, il l’est tout au plus comme un simple moyen lorsqu’il est compris dans le sens du bien-être physique et mental qui, d’ailleurs, facilite l’accomplissement du devoir : en ce sens, il est appréciable, là où le bonheur en tant qu’idéal de l’imagination n’a aucune valeur morale. Si la raison postule l’existence du souverain bien, c’est à dire l’union du bonheur et de la vertu, c’est uniquement pour donner une idée du monde moral qu’il s’agit de contribuer à produire à travers l’action vertueuse. L’obéissance inconditionnée à la loi morale par respect pour sa valeur infinie est la seule et unique motivation pour agir moralement et donc le seul et unique guide pour pouvoir mener une vie morale qui permette non pas d’être heureux, mais seulement de s’en rendre digne en agissant moralement et en se rendant ainsi digne de l’humanité qui définit l’être humain en faisant de soi-même quelque chose de sa propre vie.